TOP > 藤村克裕雑記帳

2020-05-25

- 色の不思議あれこれ173

- 「神田日勝展」、開くのが ああ待ち遠しい その2

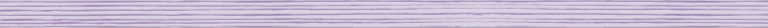

- ≪赤い室内≫神田一明 図録『十勝の美術クロニクル』より

私は、その図版から、例えば中谷泰(1909〜1993)の当時の絵の“テイスト”を想起させられる。どういうところがそう感じさせるか? いかにも大雑把だが、概ね次のように整理できるだろう。

❶生活や労働の厳しさといった当時の社会が抱える問題と人間のたくましさとを同時に直截に感じさせるような題材、道具立て、その組み立て、それらのあり方が共通して見える。

❷モノクローム的な同系色の色相の広がり、そこへのアクセント的な差し色、そのような色彩の扱いが共通して見える。

❸陰影描写が排除されている描法が共通して見える。

❹逆遠近法とでもいうか、手前と奥とが同じ、あるいは奥の方が長い寸法で描かれ、上から見下ろしているような視点と横からの視点とが交錯するような“平面化”や“デフォルメ”がなされている、そういう形状の扱いが共通して見える。

❺筆ではなく、ペインティングナイフが用いられ、ナイフによる塗りやその扱い、塗りのリズムのあらわれが共通して見える。

など。

これら造形的特徴の共通項は、ひとり中谷泰とのあいだに限って指摘できるのではない。曺良奎(チョヤンギュ)や田中阿喜良など、当時大いに活躍した人たちにも多くの作例を示すことが可能だろう。

戦後の混乱期を経て、後半は経済が“高度成長”になりつつあったとはいえ、50年代もまた激動の時代だった。朝鮮戦争、基地問題、共産党分裂、自民党結成、スターリン批判、労働争議、安保条約、‥‥、など、多くの問題がひしめき、政治運動、文化運動、労働運動、学生運動などが複雑な様相を呈していた。美術の分野でも様々な動きがあったし、アンフォルメルやネオダダなどの新しい動向が“襲来”し、テレビ、映画、雑誌など大衆消費文化が隆盛してきている。が、ここではそれらの確認はしない。一明さんの作品写真図版から私が想起させられた中谷泰も曺良奎も田中阿喜良も、こうした50年代の入り組んだ状況の中で自らのスジを見出し、それに従って制作発表していたことが確認できればよい。彼らの作品は、その様式のある種の親しみやすさゆえか、学生たちを中心に一定の影響力があった(はずだ)。

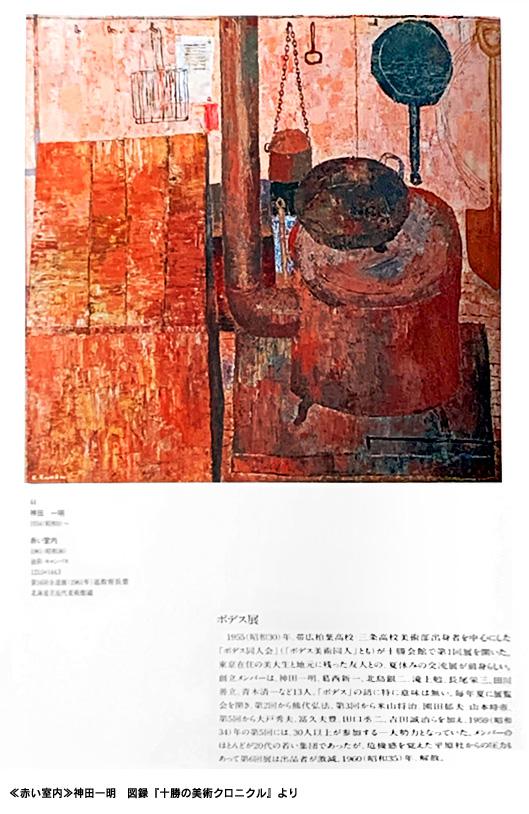

一明さんが学んでいた1953年から1960年の東京芸大のことも見ておく必要があろう。当時を彷彿とさせる興味深い文章を見つけたので引いておきたい。図録『かたちびと 島田章三展』(1999年、三重県立美術館・笠間日動美術館・平塚市美術館)に収録されている福田徳樹『同時代的回想』からの抜き書き。

*

「私(*註:福田)は島田(*註:島田章三)と同期生で昭和33年(1958)東京芸術大学美術学部を卒業した。彼は油画科、私は芸術学科だがわずかに学部全体で182名という少人数。都心の上野の構内ながら300年の大木ののこる、落ち葉をふみしめられる母校‥(略)‥」

「油画科の幾人かの同期生から折にふれ、一つ上や一つ下の学年はとてもよくまとまっていたが私達は全くばらばらと聞いたものである。名簿を開き同期(43名)の中から誰かをおとしては危険な記述となるのを承知で、順不同のうちに私の知るだけの方の名をあげてみる。まず前衛的な仕事に向った磯辺行久、伊藤隆康、工藤哲巳、中西夏之、高松次郎らに対し、最具象の橋下博英、中村清治などが両極をなし、かりに中間派としておくが島田(*註:島田章三)をはじめ、井上悟、江村正光、林敬二さらに坂本文男、堀内袈裟雄、また今井治夫、歌田眞介、鶴岡弘康、野間伝治、佐藤章太郎、吉野順夫‥‥。そして女友達。卒業後いち早くパルコのデザイナーとして一世を風靡した山口はるみ、島田夫人(田中)鮎子、東(神田)賀津絵、岩本和子、山領(米原)明美、小紋(針生)章子、藤田(塚谷)淳子、他、他。この昭和33年組が画然と新旧の接点をなし、公平なところ時代の推移を象徴する稀な星たちを輩出したということはできるだろう。」

- 上:石膏室 渡辺武夫《騎馬像のある部屋》(1938年)東京芸術大学美術館蔵

下:大浦食堂

上下とも図録『かたちびと 島田章三展』(1999年、三重県立美術館、笠間日動美術館、平塚市美術館)より

「‥(略)‥和洋折衷の木造平屋建て、格天井造りの学生用の大浦食堂である。今しがた何か思いつめたように難しい顔をした、だが貴公子然とした高松次郎(彼は昨年(*註:1998年)亡くなってしまったが)がドアを半開きにして飛び込んできてジロリと中に一瞥を投げ人のいないのを確かめたのか、すぐ去った。一陣の風。工藤哲巳はとりまき連と、一角にシマを作ってわめいている。課題など全く楽々と済ませてしまったのだろう、黒ずくめの山口はるみははすかけにかっこよく座り、大きな目であたりを眺め渡している。新劇の貴婦人よろしくゆったりと掛けた島田夫人のまわりには、同学年ばかりか前後の学年の熱い視線が注がれ続け。実際、あの食堂には電光のごとくあちらからこちらへと、瞬間の火花が散っていた。」

「しかし、同級の某君はと見れば、昼食に支給されるジャム付きのコッペパンにありつくためカウンターで前掛けをかけバイトに立っている。教室ではデッサン用の食パンをほとんど使わずに食べてしまう奴も多かった。」

*

思わず長くなった。面白いので書き写しているとキリがなくなる。興味を持たれた方は当該図録に当たられるとよい。この「ばらばら」な「昭和33年組」が一明さんの学年の一学年上。一明さんの学年は、「とてもよくまとまっていた」、と言うのである。

ちなみに一明さんの学年の一学年下には、大沼映夫さんがいたはずだ。大沼さんは、私が油画科に入学した1973年に若い専任教員として私たちの前に現れ担任をしてくれた人。オランダ帰りの大沼さんは欧米の“現在”に直結していて、話もとても刺激的だった。大沼さんには世話になったなあ、とそんなことを思い出しながら、あ、また横道に逸れている。あ、松本陽子さんも大沼さんと同期だったはず。柏健さんも。

東京芸大というところは面白いところで、年齢と学年の順序が一致しない。それぞれ浪人の年数が違うし、別の大学からやってくる者もいたりするからである。

大沼さんはムサビ経由で芸大に入学したので、一明さんより学年は下でも年齢は上のはずだし、高松さんは現役合格なので学年は上でも一明さんより年下だったはず。そんなことはザラである。あ、これも横道。

では、当時の東京芸大の教員はどんな顔ぶれだったか。正確に確認できる資料がいま手元にない。ないが、久保守、牛島憲之、山口薫、伊藤廉、寺田春弌、小磯良平、といったところではないか。これに当時若手の中根寛(東京芸大の一期生)たちが加わっていたはずだ。

なぜこんなことを長々と書いているか? それは当時の雰囲気を確認し、一明さんがどんな環境でどう絵に取り組んでいたかを捉えたいがために、である。50年代の激動の“渦”の中で、一明さんはどんな“問題”を見出し設定しながら、自分の基軸を確立していったか、それを捉えたい。が、やはりたやすくない。

私が先の図録の中の、たった一つの一明さんの作品の写真図版から感じるのは、一明さんの極めて真面目な姿勢だ。この姿勢は、そのまま一明さんから日勝さんに繋がっていたはずだ。そこを具体的に読み解きたい。なぜなら、絵=作品は“時間”と“場所”、そして顔のある人同士の様々な関係の網の中から生まれるものだ。「北の大地」の「農民」だから日勝さんの絵が生まれてきたのではない。

日勝さんははじめから一明さんを通して“中央”の動向と直結できていたし、また、本格的に「絵」について考え、そして描くということが身についていた、と私は思う。

日勝さんは、どんな時も極めて意識的に作画をしているのである。

よくなされる「農民画家」というレッテル貼りから、妙な先入観を抱えて日勝さんの作品に対するのは、はっきりと誤りだ、と私は思う。そのことはいくらでも例示しながら述べることができるが、それは実際に展示を見てから、ということにしよう。長くなった。コロナのせいである。

「神田日勝展」が予定の会期中になんとか開きますように! 待ち遠しい!

(2020年 5月24日、東京にて)

- [ 藤村克裕プロフィール ]

- 1951年生まれ 帯広出身

- 立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。

- 1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。

- 1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。

- 元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。

- [ 新着記事一覧 ]

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ300

ARCHIVE 2013 - 2025年

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ299

ARCHIVE 2025年

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ298

ARCHIVE 2024年

- [ INDEX ]

- ・261 ヴィム・ヴェンダースの映画『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』と福田尚代氏の個展のこと

- ・262 小林嵯峨舞踏公演『幻の字の子供』

- ・263 『戦後の女性画家たちー有馬さとえ・朝倉摂・毛利眞美・小林喜巳子・招瑞娟ー』展を見た

- ・264 「神護寺 空海と真言密教のはじまり」展をみた

- ・265 東京都現代美術館「高橋龍太郎コレクション」展に行ってきた

- ・266 岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その1

- ・267 岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その2

- ・268 「北川民次展 メキシコから日本へ」を見た

- ・269 晴天の日(11月17日、11月19日)のこと

- ・270 雨模様の寒い日、「谷川さんの家」の方へ行ってみた

- ・281 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(1)

- ・282 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(2)

- ・283 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(3)

- ・284 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(4)

- ・285 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(5)

- ・286 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(6)

- ・287 ARCHIVE 2013年

- ・288 ARCHIVE 2014年

- ・289 ARCHIVE 2015年

- ・290 ARCHIVE 2016年

- [ ARCHIVE ]

当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は編集著作権物として著作権の対象となっています。無断で複製・転載することは、法律で禁止されております。