TOP > 藤村克裕雑記帳

2025-07-17

- 藤村克裕雑記帳282

- 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(2)

- 「こづくえ」1979年作、色紙、ボール紙、12.5×10.8×10.0(cm)。

1981年3月の初個展で「あかさかみつけ」シリーズを発表する以前、岡﨑氏はどんな作品を作っていたか、その一端を、1979年作というこの「こづくえ」の展示で明らかにしている。よくこれを手元に保管してあったものだ。同時に、今回、これをよく展示・公開してくれた。今回の“目玉”のひとつだろう。

「こづくえ」は、この展覧会の冒頭に展示されており、1階入り口からこのあたりだけ、“モギリ”のお姉さんと監視員が観客の順路を誘導していた。ここから見はじめてください、というわけで、岡﨑氏と美術館との強い意志を感じさせていた。であるから、おとなしく監視員の指示に従えば、入場直後にこの「こづくえ」と出会えることになったのだが、観客の動線から言えば、進行方向の右側に立てられた仮設壁の裏側の壁面に「こづくえ」が掛けられているので、私(たち)は、その気配を感じて振り向きざまに出会うという“演出”のゆえかまんまと、おお、これが出たか! と思わず叫びたくなるくらいにされるのであった。が、同時に、床置きの什器が気になって(ここにも習作的な貴重な作品群が置かれているが)、他の観客もいるし、「こづくえ」がいくら小さな作品だといっても、仮設壁の幅も十分にあるわけではないから、仮設壁の奥の方へと回り込んだりして「こづくえ」を観察することがやりにくいのだった(気にせず何度も回り込んじゃったけど)。

先に述べた『ART TODAY 2002 Kenjiro OKAZAKI 岡崎乾二郎展』図録(セゾン現代美術館、2002年)などに掲載された小さな白黒の写真図版で、この作品のことは知っていたが、こうして実物とまみえると、実物の情報量は実に豊かであった。色、形状、大きさ、ボール紙の材質感、切り口、折り曲げたところに加えられた力の入り具合、繋ぎ合わせ部を補強する紙やホッチキス、色紙の薄さ、セロテープや糊の跡らしきいくつかのシミ、、、など、たえまなく目に飛び込んでくる。

- 程よい大きさのボール紙の一辺の水平線を基準に、“おわん”の形を横向きに線描きして(線描きしなくてもいいけど)、その右側の曲線の上を、ナイフでちょうど正中線の辺りまで切れ込みを入れて、切れ込みをとめたところで外側を手前に折り曲げる。ただし、正中線からごくわずかに左側へ傾きを成すように。

曲線の反対側は、“おわん”の正中線と平行を保ちつついささかルーズに折り曲げて、垂直に立ち上がった面を作る。そしてその下部に“箱”を作るように切り込みを入れ、さらに折り曲げて、“おわん”の下方と立ち上げた“おわん”の外側の側面とを、それぞれ箱を作るような要領で接合していく。その接合によって、立ち上がった二つの面が固定できる。それは、わずかに“先すぼみ”の立ち上がりを成している。この「わずかに」というところがにくい(後で述べる「あかさかみつけ」も“先すぼみ”である)。

おわんの上部の水平線に、いつ、ギザギザの形状を与えたのか(あるいはギザギザにカットしたボール紙を後方から貼り付けたのか、あるいは一番はじめにギザギザにカットしてあって、あとでその上にもう一枚紙を重ねて補強したのか)、そこは読み取れない。が、三種類(ピンクと水色とみどり)の色紙を貼り込んだ時よりは前ではないか、と私は思った。絶対に、チューリップに見えてしまって(見えた方が)いい、と判断した時点があるはずなのだ。それがどの時点か、手がかりがない。このギザギザは、チューリップ(の“記号”)を作ろうとして切り込まれたいうよりも、たとえば高松次郎氏の、あの四つの辺をギザギザにカットして色を塗った平面作品のパロディーのような役割も担わせようとしていたのかもしれない。

“おわん”の向かって左側の、ほぼ垂直に立ち上げてもう一枚紙を貼り重ねた面では、手前の切り口側を、緩やかな曲線がなだらかに連なるようにカットを加えてある。このことによって、観客が左側に回り込んだ時、もうひとつのおわんの形状が空間に浮かび上がるように感じさせている。

- さらにまた、こうした構造体の各所に、浅い“おわん”の形にカットした三種類の色紙を貼り込んだり貼り重ねたりすることによって、それら色紙の成す曲線が、幾重にも重なって運動感が生じ、ボール紙が形作っている隙間=空間との間に絶妙な響きあいを生じている。それは、チューリップの花びらの重なりのようにさえ見える。平らな面がヴォリウムを感じさせてもいるのである。

また、岡﨑氏は、いつのまにか、手前に大きく立ち上がった“おわん”の外側、その上部と下部とを、上部はごくわずかに下部は大胆に斜めに切り取っている。どの時点でこのようなことをしたものか、これも分からない。おそらく最終盤においてであろうが、そのセンスが素晴らしい。手前に立ち上がる動勢をさらに強調できている。

ともかく、こんなふうに、幾重にも細部を確定していった結果、一見、単純な構造ながら、じつに複雑な表情が生まれている。

確かにこの「こづくえ」は、絵に描いたチューリップの花の“記号”を想起させもするが、それは“擬態”というものであろう。チューリップでも、高松次郎氏のギザギザでも、切り分けた同一の曲線による「起こし絵」でも、なんでもいいのだ。これは「こづくえ」と名付けられた確かに非凡な作品なのである。一見、お手軽な紙工作のように見えるが、十分すぎるほどの出来栄えである。“紙工作”の姿をしているところもまた心憎い。

東京国立近代美術館や東京都現代美術館は、ただちに「こづくえ」の購入交渉に入るべし! 個人蔵にさせてしまってはいけない。

この作品=「こづくえ」を作り上げた時、岡﨑氏は、家の壁にとまらせて、一年あまりも繰り返し眺めていたという。思わず、とまらせて、と書いた(打ち込んだ)。会場に掲げられていたコメント文では、岡﨑氏は「壁にかけて」と書いていた。「壁に直接貼り付けられた」とも書いていた。コメント文も写真に撮ってきたから、ここにそのコメント文を書き(打ち込んで)写すことにしよう。全文、以下の通り。

「こづくえ/この小さく粗末な工作物を作った当時、壁にかけ一年あまりも眺めていた。『なぜかおもしろい、なぜか?』壁に直接貼り付けられた平面からチューリップのような形が切り取られ、その残余が垂直に突き出している。反対側には箱状に囲われた空間が作られ、壁と一体化したチューリップの平面が家の中と庭のような対照を作り出している。壁の平面と垂直面という異なる次元をつなげる曲線、囲われた空間と外部空間の浸透、壁への拡張。この工作物の造形要素から一年ほどかけて展開したのが《かっぱばし》[no.Ⅰ-i-6]《うぐいすだに》[no.Ⅰ-i-4]であり、『たてもののきもち』(現在は「あかさかみつけ」シリーズと呼ばれる作品群)となった。」

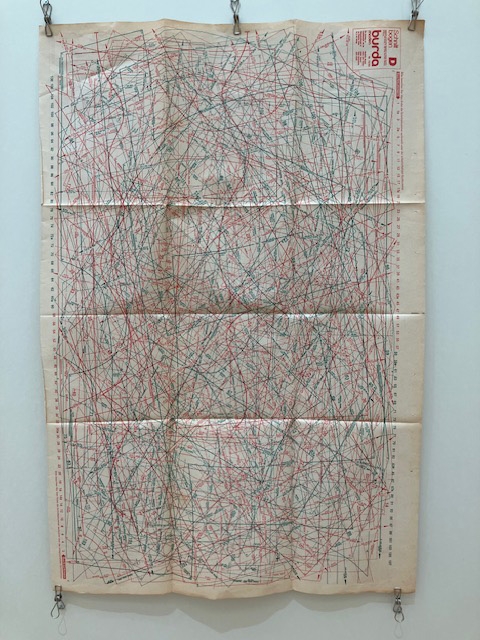

「かっぱばし」を示しておく。

- 「なぜかおもしろい」、この感覚をすくい上げ、「なぜか?」と問い詰めるところが只者ではない。壁に留めておいて、折に触れて眺めて繰り返し「なぜか?」と問う。そして、ポイントは「異なる次元をつなげる曲線」というところにある、と気づいたのだ。ナイフを入れて折る、というシンプルな手つきが孕んだ大きな可能性がここで見出されている。

ところで、このコメント文を読んで、私の脳裏にはふたつの疑問が浮かんでいた。まず、作品を「壁に直接貼り付け」るはずがないだろう、ということ(言い換えれば、一年余り「壁にかけ」ていたにしても、どのように「かけ」ていたのか、ということ。「こづくえ」にピンの跡などは見つからない)。ふたつ目に、壁に直接貼り付けた状態でこの作品を作ったはずがないだろう、ということである。横道に逸れるがそのことに迂回する。

一つ目のことについては、鈴木理策氏が『ユリイカ』7月臨時増刊号の中でこんなことを書いている。引用する。

「短冊状のプラスチックを横向きにして壁に当て、水平を確かめてから少し高い位置にホッチキスで留めた。テーブルまで戻って手にとった作品は、後ろ側にベロのようなものがついていて、その部分をプラスチック板と壁の隙間に引っ掛けて、バランスを整える。使われている素材のためか、あるいは岡﨑さんの手際の良さからか、その物体は重力から解放されているように、ひょいと壁にくっついている。」

おそらくは、「あかさかみつけ」シリーズの写真撮影に際しての話であろう。

私は、じつはこの“設営”の“秘密”を知っていた。たまたま知る機会があったのである。知った時、その発想の独創性と合理性、まさに彼の「頭の良さ」をまざまざと感じて心底恐れ入った。おそらくは今回のこの「こづくえ」も、同じような方法で壁に留められているに違いないが、「こづくえ」制作当時はどのように“設営”していたものだろうか。その頃、もうすでに、この“設営”方法をあみ出していたとすれば、本当にすごい。

それはともかく、鈴木理策氏も私と同様、この“設営”方法を知った時、心底驚いたに違いない。そんな様子が伝わってくる文だ。鈴木氏が「昆虫が飛んできてとまっているようだ」と続けて書いているのも、我が意を得たり、と私も嬉しい。「とまらせて」と書いてしまった(打ち込んでしまった)カイというものがある。

二つ目の疑問については、誰も答えてくれない。が、岡﨑氏のコメント文は、工作の手順を示しているのではなく、作品のたたずまいを述べているのだ、と私は思う。工作の作業は机の上で行われたはずである。机が大きかったか小さかったかは知らない。

作品のたたずまいといえば、岡﨑氏の最初の単著『ルネサンス 経験の条件』(筑摩書房、2001年)の冒頭部は、マチス(私はマティスと表記するのがなんだか気恥ずかしい)のロザリオ礼拝堂のことから始まっている。その一節に「こづくえ」のことを述べているのではないか、とさえ思えるようなところがあったことを思い出した。引用する。

「たしかにマティスはそのころ彼が熱中していた切り紙(カットアウト)の手法そのままに、紙細工のような模型を作りながらこの礼拝堂をデザインしていった[図Ⅰー2]。ステンドグラスばかりでなく、異なる色彩の瓦を葺き交えた屋根の模様、扉の透かし彫り、床のタイル、屋根の上の鐘楼をかねた大きな十字架、切り紙細工の模型どおりに子供っぽい見かけの礼拝堂のいたるところに、その反映が見出される。そもそも建物の基本をなすはずの壁や床、屋根といった要素すら、一時的に仮り留めされた厚紙のように、まだすかすかとした隙間がそこかしこに開いているように感じられる。重要なのは、ゆえに一つのヴォリュームとして捉えようとすると、この建物の存在はたちまち希薄なものになってしまうということである。統一された三次元空間というものがここにはない。どの視野がとらえるプランも他の視野から切断されバラバラに遊離して現れる。視野の変化に応じた数だけの平面が次々と生起する。「思っていたよりもペラペラな感じ」ーーこの礼拝堂を訪れた多くの人の第一印象はここから起こる。その度毎の視覚によって一時的に貼り合わされる無数の平面。統一されるどころか、むしろばらばらに分解されてしまったように感じられる様々な造形的な要素、芸術上の諸矛盾。それらを再びしっかりと結びつけられるのは、ただ視覚の労働だけによってだけであり、視覚だけが頼りにできる唯一の接着剤であると、マティスは確信しているようですらある。」

文中の「[図1ー2]」に対応させて、当該書物には「1ー2 アンリ・マティス ロザリオ礼拝堂ーー模型」として写真図版が掲載されているが、「こづくえ」は、建築物のための模型ではないし、2024年の国立新美術館での「マチス、おっと、「マティス展」に出品展示されたロザリオ礼拝堂の模型は、私にはきっちり作られていたように見えた記憶がある。が、それはそれとして、「一時的に仮留めされた厚紙のよう」「すかすかとした隙間がそこかしこに開いている」「視野の変化に応じた数だけの平面が次々と生起する」、、、というような箇所は、まるで「こづくえ」そのものについて書いたようだ。

蛇足だが、私が引用した『ルネサンス 経験の条件』(筑摩書房、2001年)の当該部分は、初出時の『批評空間1995〈臨時増刊号〉モダニズムのハード・コア 現代美術批評の地平』所収の「経験の条件」の文中にはなかった。2001年に筑摩書房から単行本として出版するに際して書き加えたものだ。同書の「あとがき」にもある。

この「こづくえ」が「あかさかみつけ」シリーズに展開した、というのだが、その実現には、まだいくつもの飛躍が必要だった。私が想像するところ、それは決してたやすいことではない。少なくとも以下のような事柄をクリアしなければならなかったはずである。

①御母堂が購読していたというドイツの雑誌の付録の“洋服の型紙”に着目し、それを“ものさし”として用いるという飛躍。

②その型紙には多くの線が錯綜していることを“逆手”にとって、ある線を辿り、交点に出会うたびに進路を決定し、いくつもの形を取り出していくという飛躍。

③型紙から取り出したいくつもの形を相互に組み合わせて作品化していくという飛躍、

④台座を用いたり、床置きしたりするのではなく、壁に取り付ける「レリーフ」という形式を選択するという飛躍

⑤それに色彩を施すという飛躍。

⑥先に述べた通り、壁に作品を設置する方法=“仕掛け”の開発も加える必要があろう。

これらを、次々に(あるいは、いっぺんに)軽々とクリアしていく岡﨑氏の力動感が素晴らしい。

- これらの飛躍は、洋服の型紙を“ものさし”にすることを除けば、「こづくえ」にすでに内包されていたのである。

蛇足だが、私のPCのワープロ機能を用いて「こづくえ」と打ち込んで漢字変換しようとすると「小机」、「小津食え」、「小突く絵」、「小津クエ」などと出てくる。「小突く絵」とは、穏やかではないが、確かに3階フロアに並んだ「パネル絵画」のような作品群からは(3Dプリンタを用いた巨大な彫刻群からも)、“小突かれた”くらいではすまない暴力的なパワーが充満していた。「小突く絵」に導かれたのだろうか。

(つづく)

→続き:「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(3)

https://gazaizukan.jp/fujimura/columns?cid=335 - 岡﨑乾二郎

而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here

会期:2025年4月29日(火・祝)~7月21日(月・祝)

開館時間:10:00~18:00(展示室入場は閉館の30分前まで)

休館日:月曜日(5月5日、7月21日は開館)、5月7日

会場:東京都現代美術館 企画展示室 1F/3F、ホワイエ

主催:東京都現代美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)

公式HP:

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/kenjiro/

「ルネサンス 経験の条件」

発売日:2014年2月20日

出版社:文春学藝

著者:岡崎 乾二郎

公式HP:

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784168130137

写真1:「こづくえ」

写真2:「こづくえ」

写真3:左側に回り込んで見た「こづくえ」

写真4:かっぱばし

写真5:岡﨑氏が“ものさし”としたドイツの雑誌の付録のうちの一枚

- [ 藤村克裕プロフィール ]

- 1951年生まれ 帯広出身

- 立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。

- 1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。

- 1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。

- 元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。

- [ 新着記事一覧 ]

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ300

ARCHIVE 2013 - 2025年

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ299

ARCHIVE 2025年

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ298

ARCHIVE 2024年

- [ INDEX ]

- ・261 ヴィム・ヴェンダースの映画『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』と福田尚代氏の個展のこと

- ・262 小林嵯峨舞踏公演『幻の字の子供』

- ・263 『戦後の女性画家たちー有馬さとえ・朝倉摂・毛利眞美・小林喜巳子・招瑞娟ー』展を見た

- ・264 「神護寺 空海と真言密教のはじまり」展をみた

- ・265 東京都現代美術館「高橋龍太郎コレクション」展に行ってきた

- ・266 岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その1

- ・267 岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その2

- ・268 「北川民次展 メキシコから日本へ」を見た

- ・269 晴天の日(11月17日、11月19日)のこと

- ・270 雨模様の寒い日、「谷川さんの家」の方へ行ってみた

- ・281 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(1)

- ・282 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(2)

- ・283 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(3)

- ・284 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(4)

- ・285 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(5)

- ・286 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(6)

- ・287 ARCHIVE 2013年

- ・288 ARCHIVE 2014年

- ・289 ARCHIVE 2015年

- ・290 ARCHIVE 2016年

- [ ARCHIVE ]

当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は編集著作権物として著作権の対象となっています。無断で複製・転載することは、法律で禁止されております。