藤村克裕雑記帳230 2022-10-31

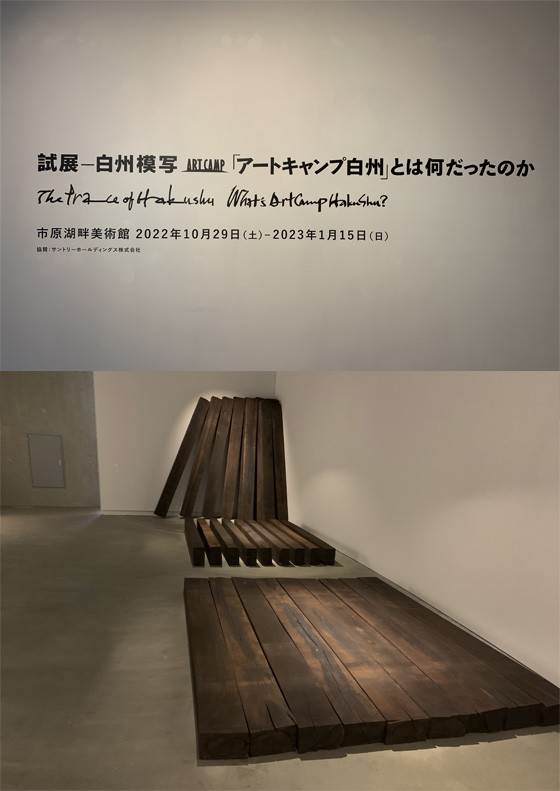

「試展ー白州模写『アートキャンプ白州』とは何だったのか」展

「市原湖畔美術館」に“送迎バス”で行ってきた。北川フラム氏がオーナーの美術館、と誤解してきたが、「指定管理者制度」に則って、目的も定かでなかった建物を北川フラム氏たちが美術館として“再生”する取り組みを続けているところだ、ということを今回訪れたことで知った。不覚なことである。

また、なぜ”送迎バス”だったか。地図で確認なされば分かるが、はっきり言って、この美術館は車でなければとても行きにくい場所にある。私は車の運転が嫌いなので、とっくに車を手放し、車庫だった場所は内部を別の用途(超狭小の古本屋)に作り替えてしまった。今回は、表記の展覧会のために東京駅からの特別な“送迎バス”が準備される、というので、その話(というか、バス)に乗っかったのである。表記の展覧会で扱われる「白州」。私はその当事者でもあったので”送迎バス”の情報を得ることができたのであった。

「白州」とは、当時の山梨県北巨摩郡白州町(現在は北杜市白州町)の横手、大坊地区で1988年から「白州・夏・フェスティバル」→「アート・キャンプ白州」→「ダンス白州」と2009年まで展開した“フェスティバル”をさす”略称”である。

舞踊家の田中泯さんが、1985年に八王子(あるいは醍醐?)の稽古場を引き払って「舞塾」の人々と共に大坊地区の農家跡に移り住んで「身体気象農場」を開いたのが事の始まりであった。1985年といえばその年の春、私は、中野のPlanBでの「目盛」という企画で田中泯さんと初めて直接出会ったのだったが、その同じ年に、泯さんが白州町に移住したことなど知る由もなかった。

1988年になって、春の黄金連休に、高山登さんの呼びかけで何人かの美術家と新宿駅で待ち合わせて一緒に白州に行った。久しぶりに泯さんと会ったわけである。その時にはすでに、剣持和夫さんの作品が「身体気象農場」の営む養鶏のための鶏小屋のそばに ズン! と立っていた。映像作家の黒川芳朱さんなどと合流して、田中泯さんがみんなを引き連れて横手、大坊地区の各所を案内してくれながら、この地域に美術作品を設営する構想について話してくれた。その晩は「身体気象農場」のコタツに足を突っ込んでお酒を飲みながらいろいろ話をして雑魚寝した。高山さんと泯さんとが激しい議論をして驚いた記憶が鮮明である。それが私にとっての「白州」の始まりだった。それからのことは、省略する。

さて、乗り込んだ“送迎”バスだったが、思いがけない湾岸線の事故の情報で迂回ルートを取らざるをえず、加えて渋滞につぐ渋滞。予定の倍の時間を経てやっと「市原湖畔美術館」に辿り着いた。入館の手続きを終えると、私はそのまま屋上へと一目散に駆け上がり、ともかくは人目につかない場所で持参のおにぎりを大急ぎで食べて腹ごしらえをし、予定されているシンポジウムまでの時間、大急ぎで会場を巡ったのだった。

会場に入ってすぐ左手に高山登さんの作品。

枕木による作品である。スポットライトで生じる(生じてしまう)枕木のくっきりとした影が枕木の構成をやや見えにくくさせていることは否めない。また、観客の導線から言えば作品の全体感をつかむには不利な状況での設置である。とはいえ、とりわけ枕木を壁に凭れ掛けた領域の厚みの表現に“見どころ”を感じさせられる。

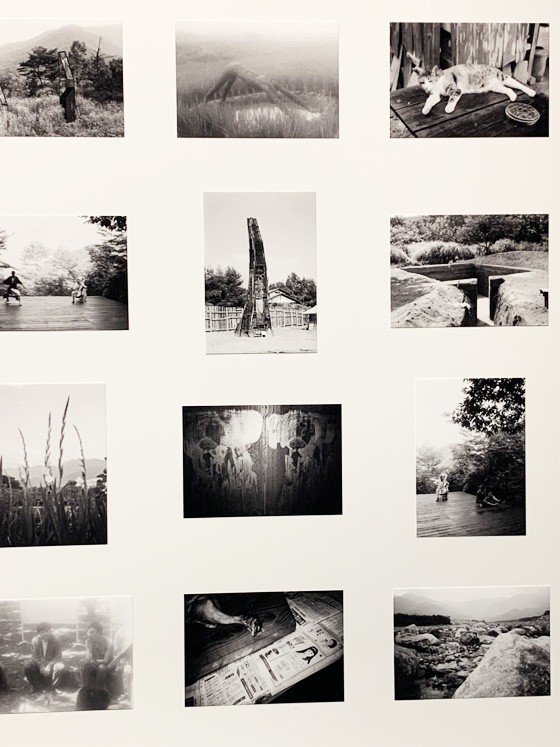

続いて名和晃平さんの複数の作品や、かつてボランティアスタッフとして長く「白州」に関わったという名和さんの撮った写真群などが壁に並んでいく。

さらに1988年の「白州・夏・フェスティバル」のプロジェクション映像が続くが、これらをゆっくりみている時間がない。じきに「シンポジウム」が始まるのだ。あせる。

故榎倉康二さんの“小部屋”がある。じっくり見たい。見たいが、時間がない。どうするか? えい! スマホで「写真」である。見ているのではなく「写真」を撮っている。見たことのないドローイングが多数ある。それらドローイング群と大きな窓。展示の妙を味わっている余裕がない。さらにここには、急逝した榎倉さんを追悼する田中泯さんの踊りの映像もあったが、これもじっくり見ているゆとりがない。さまざまな思いが去来する。

遠藤利克さんの作品は、真っ暗にされた部屋にいかにも謎めいて設置されている。特別な照明の配慮がなされているが、壁に大きくプロジェクションされた故えーりじゅん氏を捉えた映像との不思議な“響き合い”が興味深い。映像をじっくり見ている時間がない。

階段を降りて地下の展示室に向かえば、曲尺の壁全体に剣持和夫さんの圧倒的な数のドローイングがある。ドローイング群の上の方はほとんど見えない。剣持さん、健在である。外にも作品がある、と聞いたが見に行っている時間がない。

そして故原口典之さんの「オイルプール」。圧倒的に美しい。原口さんが中野のプランBの床に設営した「オイル・プール」で泯さんが踊った時の感動は忘れることができない。そのことは以前、ここに書いた。

さらに、故木幡和枝さんへの英語でのインタビュー映像。この人が「白州」で果たした大きな役割は忘れられない。素晴らしい人だった。ああ、見ている時間がない。「シンポジウム」が始まってしまう。

原口さんのドローイング、高山さんのドローイング、榎倉さんの版画、これらは泯さんのコレクションだろうか。そういえば、一階壁には、故藤原瞬さんの作品やリチャード・セラのドローイングもあったし、カレル・アペルが巨大なキャンバスに“ライブペインティング”した時、一緒にペイントされてしまった泯さんがその時に着ていた作務衣も壁にかかっていた。

地下から吹き抜けを見上げれば、エイサーなどの記録映像が壁の高いところにプロジェクションされている。

そんなこんなでシンポジウムの会場に滑り込んだが、あれま、始まっていた。

前田礼さんの司会で北川フラムさん、名和晃平さん、田中泯さん、巻上公一さんが次々に話をしてくれる(告知されていた遠藤利克さんは不在であった。渋滞の真っ只中であろうか)。とはいえ、それらの“実況”などはここではとても無理。言えるのは、とても面白い「シンポジウム」だった、ということ。シンポジウムの会場になった部屋の壁にはポスター、チラシ、パンフレットなどの印刷物がびっしりと貼りめぐらされていた。

「シンポジウム」終了後、バスの出発時間まで、もう一度展示会場を巡ったが、1988年のビデオ映像で足が止まってしまった。津軽三味線の山上進氏が、場の雰囲気に応えて「身体気象農場」建物の2階で演奏し始め、ミルフォード・グレイブスがその演奏に呼応するようにトーキング・ドラムを演奏し始め、やがて二人での演奏が始まる様子が捉えられていた。プロジェクターから壁に投影されるビデオ映像を見ながら、その現場に居合わせたものの一人としては、なんとも言いようのない感情にとらわれた。

あれからずいぶん時間が経って、亡くなってしまった人も少なくないけれど、「シンポジウム」の終了後、田中泯さんと極少の挨拶を交わして、ああ、「白州」は過去のことではなく、今も続いているのだなあ、と改めて考えながら帰路のバスに乗り込み、東京駅近くで散開したのだった。

展覧会に合わせて刊行された図録が素晴らしい。知らなかったこと、忘れていたことが満載で、短い準備期間のうちによくこれだけのものをまとめたものだ、と驚くやら感心するやら。プロの仕事ぶりを垣間見た次第。

(2022年10月29日、東京にて)

試展-白州模写 「アートキャンプ白州」とは何だったのか 展

●会期:2022.10.29.SAT.- 2023.01.15.SUN.

●開館時間:平日/10:00~17:00、土曜・祝前日/9:30~19:00、日曜・祝日/9:30~18:00(最終入館は閉館時間の30分前まで)

●休館日 毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始[12月29日(木)~1月3日(火)]

●料金 一般:1,000( 800 )円 / 大高生・65 歳以上:800( 600 )円

*()内は 20 名以上の団体料金。

*中学生以下無料・障がい者手帳をお持ちの方とその介添者(1名)は無料

*支払いは現金のみとなります。

●市原湖畔美術館

公式HP

https://lsm-ichihara.jp/exhibition/the_trace_of_hakushu/

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。

藤村克裕 プロフィール

1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。

1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。

元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。

新着コラム

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01