藤村克裕雑記帳279 2025-05-22

加藤啓、ゾフィー・トイバー&ジャン・アルプ、ヒルマ・アフ・クリント、岡﨑乾二郎など

またしばらく「雑記帳」が滞ってしまった。申し訳ない。

なんだか、文を書くのが困難になって、書けば、やたら長くなって時間がかかってしまう。読んでくださる方には迷惑な話、それはわかっている。わかっているが、どうすればいいのか自分ではわからない。そこで、文を書くことから意識的に離れてみたが、なにかが起きたわけではなかった。もとのもくあみ、である。

先日、地下鉄・丸ノ内線・四谷三丁目駅の近くの、「四谷ひろば」というところにある「四谷三丁目ランプ坂ギャラリーRAMP」で、加藤啓氏の展示と、それから別の日にパフォーマンスを見た。まったく知らなかった人だが、SNSへのある方の投稿に興味を覚えて、出かけて行った。

「四谷ひろば」は、かつて小学校だったところ。子供が減って、ここの小学校は閉じてしまった。そのあと、有志がここでさまざまな活動をしてきているようである。訪れた日には、体育館で居合の稽古が行われているのが見えた。稽古着に刀(模擬刀であろうが)姿の男女が十人ほど。居合は、人間を日本刀で斬ったり突き刺したりする技術の体系なので、ハタから見ているだけでこわい。なので、居合の見物はほどほどにして、ギャラリーに向かった。

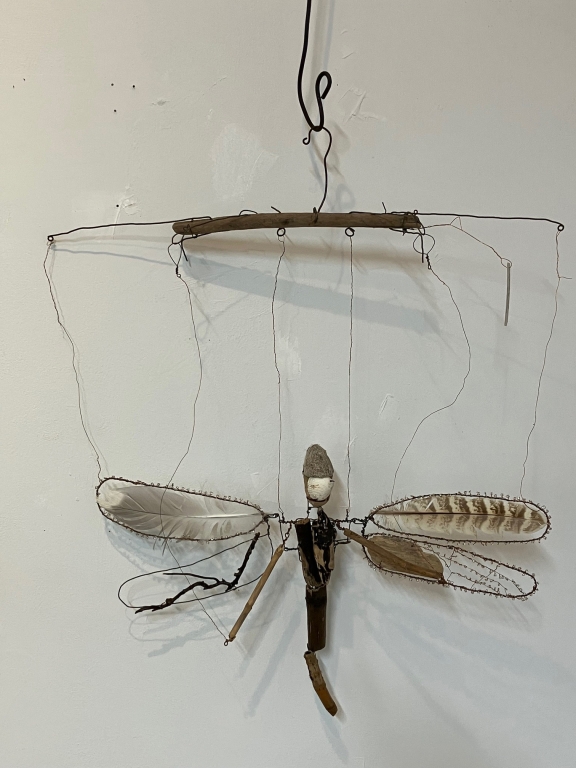

ランプ坂ギャラリーには三つのスペースがある(廊下も含めれば四つ)。そのうちの最初の会場と廊下には、なにやら不思議な物品=人形やオブジェが、壁沿いや展示台の上にたくさん吊られたり置かれたりしていた。どうやら、海岸や川辺で拾い上げて持ち帰った流木や貝殻、プラスチックのゴミ、空き缶、‥‥などを相互に針金でつないでつくったもののようであった。会場を埋め尽くすほどの数の人形やオブジェ、片隅にはペンチや針金などが置かれた作業机もあって、どうやら会期中にも、そこで修繕や新作のための作業を行なっているようだ。会場に踏み込んだ時には、一見、雑然とした印象だったが、随所に工夫があるのがわかってくると、作者の細やかな視線や手ざわりがジワジワと伝わってくる。

ひとつひとつに見入ろうとしていると、奥の方からガラガラと音を立てて、大きな人形を持った背の高いやせた年かさの男性が現れて、横に渡して張ってあった針金にその人形からの針金を引っかけてふたたび奥に消えた。どうやらこれらをつくった加藤啓氏のようだ。修繕がすんだのだろうか。

ふたたび人形たちに見入ろうとしていると、ガッシャン! と大きな音がした。横に渡した針金が外れてさっきの人形が床に落ちてしまったのである。

慌てるでもなく、さっきの男性がもう一度現れて、外れた針金をあらため、床にうずくまって落ちた人形の具合を確かめ始めた。つい、お手伝いしましょうか? と声をかけると、いいえ、大丈夫です、と言った。背中が、放っておいて頂戴! と言っていたので、その場を離れ、人形のひとつひとつに見入っているうちに、男性のことを忘れてしまった。

言ってみれば「見立て」による仕事である。多く使われている流木にはできるだけ手を加えないように配慮されている。拾得物相互を針金で繋いで人間や動物や魚や鳥や虫などをつくる、と決めている。関節や節のところでつないであるから、動く。というか、動くように作っていく。操り人形としての仕掛けがこれも針金で加えられていく。とても面白い。強引すぎるような「見立て」さえたびたびなされ、そうなってくると俄然面白くなる。

二つ目の部屋にあったオブジェの方は、舟や船、楽器というか音具のようなもの、富士山、‥‥など。窓を巧みに使っている。展示に用いられているテーブルに、白い布がさりげなく掛けられているのが人形やオブジェへの愛情を感じさせている。ここにも多くの人形が吊り下げられている。

三つ目の部屋には、絵や紙で作ったレリーフが並んでいた。船や海をテーマとした作品群だった。

会場を二巡し、男性=加藤氏とお話しできた。人形やオブジェは鎌倉の海や三浦海岸で拾ったものでつくっている、と言った。昔、故大野一雄氏のところにいたことがある、とも言った。つまりダンスの心得がある人なのである。その後、新宿区の小学校の教員となって定年まで勤め上げたが、若い頃から緑内障で、いまは片方の目がほとんど見えない、とも言った。「ランプ坂ギャラリー」ではすでに何度も展示をしてきたという。展示のためのさりげない工夫がじつに合理的で感心させられたが、そのよってきたるところが理解できた。思わず、なにか買って帰りたくなって申し出ると、私がとりわけ気に入った作品は、パフォーマンスに使うので売れない、と言った。やむをえず、値段をつけて展示してある中から、ひとつ選んで買わせてもらった。いま、リビングの壁にぶら下げてある。とても気に入っている。

別の日、パフォーマンスを見物に行った。少し早めに行ったので、展示全体をもう一度見ることができた。全体がかなり動いていた。そういうことにはあまりこだわりがない様子である。というか、動いて当たり前、ということなのだろう。

パフォーマンスのための衣装を着けてお化粧をした加藤氏が、横に渡された細いバーに、薄手の青い布を数枚下げていくと、展示されていた人形達が透けて見えるようになって、たちまち別の世界に変じていく。千野秀一氏によるという音楽が流れてパフォーマンスが始まった。

蝶が飛ぶ、鳥人間が飛ぶ、象も飛ぶ、ハリネズミのような奇妙な動物が這う、キリンが飛ぶ、首をさらに伸ばす、美しい女性が飛ぶ、花の下で休む、牛が飛ぶ、女性とのデュエット‥‥などなど、ゆったりとゆったりと進んでいく。人形を操る加藤氏はあきらかに踊っている。‥‥カゴを持った天使が現れ、加藤氏と共に踊って、カゴから花びらをまいて場を祝福する‥‥。なんだかとても満足して帰宅した。展示されていた時にはなんだか分からなかった作品がキリンだったのにはびっくりした。バランスがとれないで、逆さまに吊り下げられていたのだ。パフォーマンスで、さらに首が伸びたのでこれにもびっくりした。

加藤啓氏は、舞踏やダンスの舞台とも関わりがあるようで(当然といえば当然だが)、会場には杉田丈作氏の公演のチラシも置かれていた。

さて、別の日、アーティゾン美術館で「ゾフィー・トイバー=アルプとジャン・アルプ」展を見た。ゾフィー・トイバー=アルプに力点を置いた展示、という印象を得た。ここにもゾフィー・トイバーが作った人形があった。人形劇「鹿王」のために作られたという。加藤氏の人形とは対照的に、作り込んで磨き上げられ、塗装された人形だった。人形劇のための人形だけでなく、ゾフィー・トイバーは不思議な衣装を作って身につけて“変身”し、ダンスなどもしてみせたようである。会場の人形はいかにも美術作品然としており、動く様子を見せてくれるわけでもなく、公演の様子を記録したらしき写真資料のプロジェクションでの紹介はあったものの、残念な気もした。

美術家が作った人形といえば、ただちに思い浮かぶのはクレーの指人形、それからカルダーの「サーカス」のための針金人形であるが、これらも動いた状態を記録した資料に出会うことは稀である。私は、カルダーのサーカスは、一度フィルムの記録を見たことがあるが、もう細部を忘れてしまった。パリでの極貧状態の時、自室でのサーカスの“公演”で生活費を得ていた、というのだから、すごい。

また、別の日、東京国立近代美術館で「ヒルマ・アフ・クリント」展を見た。カンディンスキーより早い時期にスウェーデンで人知れず抽象画を描いていた、というのだが、降霊術や神智学、あるいはシュタイナーとの関係を考えると、いささか複雑な思いになることを否めず、もう一度訪れてじっくり見てみようと思っている。

この展覧会の図録にも執筆している岡﨑乾二郎氏の展覧会が東京都現代美術館で開催中である。一階と三階を会場にして、三階では2021年の病気以来の新作が、絵画、彫刻と大作が多数並べられていて、その数に本当に圧倒される。が、私がいまこれらの作品群の内容に踏み込むには力量が足りない。もう一度、あるいは二度三度、会場に足を運んで、これもじっくり考えてみたい。今回の岡﨑展で特筆すべきは、最初期の「こづくえ」がはじめて公開展示されたことである。おそらく、岡﨑氏の作品展開の全てがここにすでに含まれていたはずであり、注目せずにはいられない。

また、会場を巡りながら、アルプやゾフィー・トイバー、またケネス・ノーランド、さらにトニー・クラッグのことがたびたび頭をよぎったのだが、そのことについてもじっくり考えてみたい。

そのケネス・ノーランドの展覧会をしていた麻布台ヒルズ・Pace Galleryに滑り込むことができた。

さらにまた、新宿White Houseで阿部優哉氏による「大正異在共芸界」を見た。おそらくは卯城竜太氏と松田修氏とによる『公(こう)の時代』(2019年、朝日出版社)からの波及であろうか(この『公の時代』は、とても興味深く読んだ。若い二人の美術家が、大正時代の前衛美術に着目しながら「公」と「個」を軸にさまざまなことを語り合っている。その中で、「黒耀会」の望月桂とか「理想展」の横井弘三などを取り上げている。恥ずかしながら、私はこの本を読むまで、この二人を知らなかった。それだけではなく「遠眼鏡事件」のことさえ知らなかった。その意味では、大変大事な本になった)。

阿部氏は、大正時代に活動した10人の作家・美術家を取り上げた。それぞれ「理想郷」=「異在郷(ヘテロトピア)」(フーコーによる)を求めて活動した、ということで取り上げたのである。西田天香(京都の「一燈園」)、武者小路実篤(「新しき村」)、西村伊作(「太平洋食堂」「文化村」「一匡邑」「文化学院」など)、佐藤春夫(「美しき村」)、小竹竹坡、有島武郎(「狩太共生農団」)、宮沢賢治(「羅須地人協会」)、横井弘三(「理想郷」)、竹久夢二(「榛名山美術研究所建設」)、立原道造(浅間山麓の「芸術家コロニイ」)。これらの中には実現できたものもできなかったものもある。今回は小竹竹坡の兄越堂の「一大楽園公園墓地」構想に基づいての構成だ、ということである。床中央に穴が穿たれ、その中に烏骨鶏が三羽歩きまわり、時にコケコッコー!と鳴いたりしていて、その上にスギ(ヒノキ?)の苗木が置かれたりしていて目を引くが、これは「一大楽園公園墓地」の計画の一部らしい。。周囲には、ここに取り上げた10人の墓から採取した墓拓が行燈のようにぼんやりと光るように設られて散在している。一つの壁には、10人の作家や美術家の作品や関連する作家達の作品、資料類からの白黒コピーが床から天井までびっしりと貼り込まれている。階段からロフトに登れば、なぜか天井が剥がされていて、ビデオ作品のプロジェクション。椅子やベンチがあるので座ってゆっくりビデオを見ることができる。手すりに双眼鏡が置かれていて、壁のコピー群をくわしく“観察”できる。小さな棚には参考図書が何冊か置かれていて、『公の時代』もちゃんと含まれていた。さらにロフトの奥には、長持ちにたくさんの絵が収められていたり、棚に参考資料が置かれていたりするが、壁に造形の痕跡が認められる。どうやら、1960年代にこの建物の持ち主だったネオ・ダダの美術家=吉村益信氏が残していったものらしい。

興味深いのは天井である。天井板がはがされているので、梁の様子が見て取れるのだ。この長いスパンの梁をどうやって確保したものか? アトリエ部には柱が一本もない。設計は磯崎新氏。木造である。それが、驚くような、軽業のような解決法なのだ。二本の材木を互い違いにして、屋根の中央を支える部材を兼ねた材木を縦に通して下部で止めて上に向けて立てているのだ! こんな方法で大丈夫なのか? と訝しく思うが、大丈夫だったのである。今もちゃんと建っているのだから。

というわけで、途中から興味がそれてしまった。面白かった。

また、別の日、東京都美術館で「ミロ」展を見た。ともかく、入り口の二つの油絵にすっかり降参してしまって立ち尽くし、奥に進むにつれてさらにミロさんごめんなさい! なのであった。やっぱりすごいぞ。期待からすれば、いささかさっぱりとした展示ではあったが、あまりにもすごいのである。

NHK「プロジェクトX」の秋元雄史氏にも感動した。これはもう、ごめんなさい! なのである。5月23日夜、再放送。

加藤啓個展(仮称) ※終了しました。

会期:2025年5月5日(月・祝)〜5月18日(日)[全室]

会場:谷三丁目ランプ坂ギャラリーRAMP

公式HP:https://npo-ccaa.tokyo/23637310342669620869.html

「ゾフィー・トイバー=アルプとジャン・アルプ」展

会期:2025年3月1日(土)〜6月1日(日)

開廊時間:10:00〜18:00 毎週金曜日は20:00まで

*入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日(5月5日は開館)、5月7日

会場:アーティゾン美術館 6階展示室

公式HP:https://www.artizon.museum/exhibition_sp/sophieandjean/

「ヒルマ・アフ・クリント」展

会期:2025年3月4日(火)~6月15日(日)

開館時間:10:00~17:00(金・土曜は10:00–20:00)

休館日:月曜日(祝休日は開館し翌平日休館)

会場:東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

公式HP:https://www.momat.go.jp/exhibitions/561

岡﨑乾二郎

而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here

会期:2025年4月29日(火・祝)~7月21日(月・祝)

開館時間:10:00~18:00(展示室入場は閉館の30分前まで)

休館日:月曜日(5月5日、7月21日は開館)、5月7日

会場:東京都現代美術館 企画展示室 1F/3F

公式HP:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/kenjiro/

「大正異在共芸界」

会期:2025年5月10日(土)〜5月25日(日)

開館時間:15:00〜20:00 *金土日月のみ開廊

会場:WHITEHOUSE

キュレーター:阿部優哉

公式Instagram:https://www.instagram.com/p/DJQ4mzcSqJ4/?igsh=dnFyNzJpdWo4cjFt

「ミロ」展

会期:2025年3月1日(土)~7月6日(日)

開室時間:9:30~17:30、金曜日は20:00まで(入室は閉室の30分前まで)

休室日:月曜日、5月7日(水)

※ただし、4月28日(月)、5月5日(月・祝)は開室

会場:東京都美術館 企画展示室

公式HP:https://miro2025.exhibit.jp/

新プロジェクトX〜挑戦者たち〜

放送日:毎週土曜日 夜20時放送

島に誇りを ~アートでよみがえった瀬戸内海~

5月23日(金)午後11:45ほか 放送予定

https://www.nhk.jp/p/ts/P1124VMJ6R/episode/te/NZ6819YZR9/

秋元雄史氏(あきもと ゆうじ)

東京藝術大学名誉教授、金沢21世紀美術館特任館長、国立台南芸術大学栄誉教授、美術評論家。

公式Instagram:https://www.instagram.com/akimotoyuji/

写真1:加藤啓作品から

写真2:加藤啓パフォーマンスから

写真3:ゾフィー・トイバー=アルプ「鹿王」のための人形

写真4:White House 展示風景、ロフトより

写真5:磯崎新 White Houseの梁のスパンの確保の方法

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。

藤村克裕 プロフィール

1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。

1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。

元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。

新着コラム

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01