藤村克裕雑記帳276 2025-04-18

「スペース23℃」での榎倉康二展(1)

東急大井町線・等々力駅に降り立ち、少し歩いて「スペース23℃」まで行って、「榎倉康二没後30周年展」を見た。

過日、東京画廊+BTAPが、A4・ハードカバー・250ページ近くの大変美しい書物=『榎倉康二 Koji Enokura』を発行した。その発行を記念したシンポジウムがこの展覧会前に「スペース23℃」で非公開で開催されていた。シンポジウムには、当該書物に論考を寄せた熊谷伊佐子氏(美術評論家)、佐原しおり氏(東京国立近代美術館)、光田由里氏(多摩美術大学)、それから、榎倉氏と1960年代初頭の“浪人時代”から濃密な付き合いがあった美術家・藤井博氏とが登場し、東京画廊の佐々木博之氏の司会でそれぞれ貴重な発言をした。その記録映像が展覧会場で流されていたが、会場でこのシンポジウムの映像をすべて視聴するのはきびしい。なぜって、とても長いから。幸い「スペース23℃」のホームページから視聴できる。

榎倉康二氏は、1995年10月、それまでの奥沢の自宅から現在地へと引越すために、その準備作業中に心筋梗塞で亡くなった。52歳だった。あれから30年経ったわけだ。

「スペース23℃」は、榎倉氏夫人の榎倉充代氏が、その引越し先の榎倉氏の仕事場になるはずだった部屋を展示スペースとして2000年に開設した。その後、庭に新たな小ぶりの建物=スペースをつくって、そこに移動し現在に至っている。自然光を取り込んだたいへん美しい空間である。

開設時には、榎倉康二氏の遺作展を四期にわたって開催し、その後も、榎倉氏の作品展や、榎倉氏の父君=画家・榎倉省吾氏の作品展、それから生前の榎倉康二氏と密接な関係があった作家達の個展など、着実な展示活動を継続してきている。じつは私も、榎倉氏と親しかった二人=故八田淳氏の遺作ドローイングや写真作品と資料類による展示、故藤原和通氏の初期作品の写真と資料による展示をさせていただいて、大変お世話になった。「スペース23℃」での榎倉展では、毎回、榎倉氏の作品やドローイング、それから他ではあまり見る機会のない資料も展示されるので、その都度発見や驚きがある。

今回の展示は、1977~78年の「干渉率B(空間に)」のシリーズからの3点と、これらの作品の“原型”と考えてもよさそうな1972年の写真作品「予兆ー鉛の塊・空間へA」のシリーズからの3点による構成である。これに、冒頭で述べたシンポジウムのビデオ映像が加わっている。

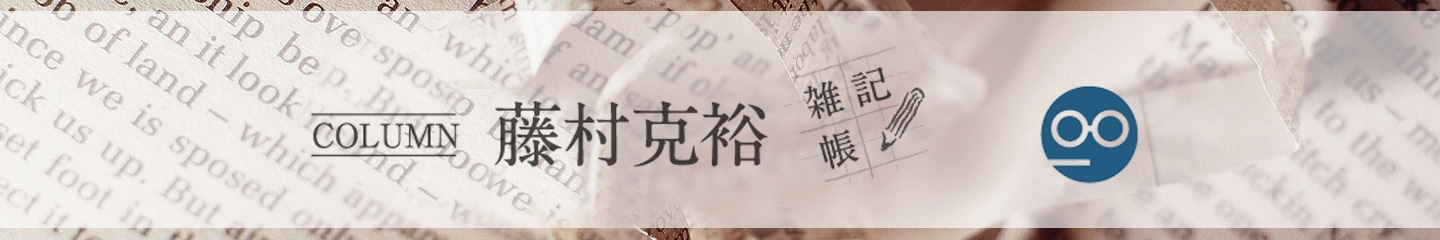

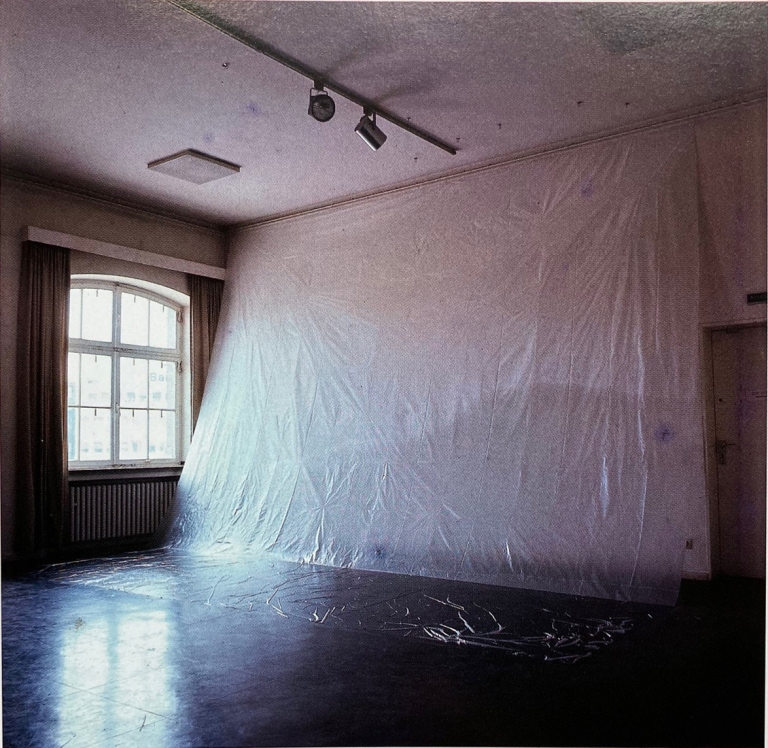

シリーズ『干渉率B(空間に)』からの3点は、100号が2点、30号が1点。いずれも、既製の木枠に張られた薄手の綿布(うっすらと木枠のシルエットが透けて見える)に、にじみ=しみをともなった黒い正方形の形状をひとつずつ配した作品である。正方形は、木枠の四辺から離れた任意の位置に、ある傾きを持って配されている(今回は展示されていないが、横長画面中央に正方形が水平・垂直にきっちり配された作品もあるようである)。

木枠に張られた綿布は、どれも、二枚の綿布を縫い合わせて作られており、その縫い目が水平に伸びている。そのことから、縫い目と黒い正方形の位置との関係を強く意識した設定であることが見て取れる。100号や30号の大きさなら一枚の綿布で事足りるのだから、わざわざ二枚の綿布を縫い合わせる必要はない。なのに、わざわざ縫い合わせている。このことからも、榎倉氏はこの作品で、縫い目の水平に特別な役割を担わせていたことは明らかである。

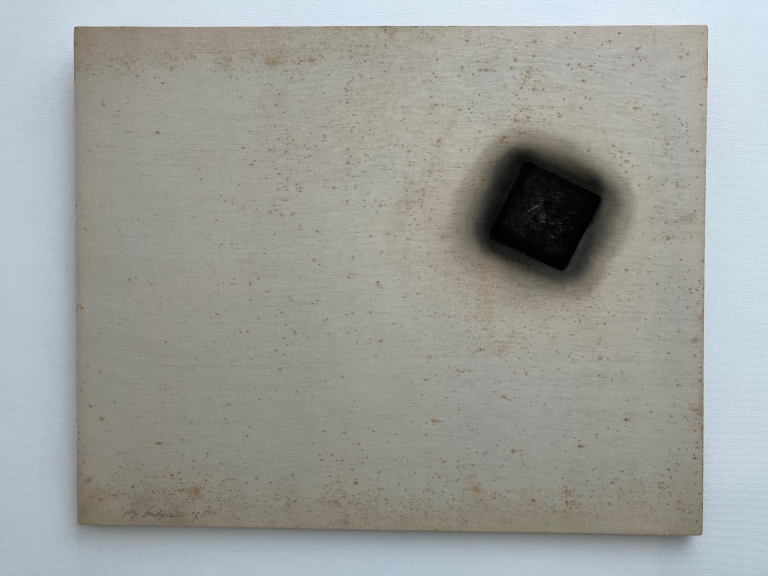

布の縫い目は、1973年にはすでに登場済みであった。その年の「第11回現代日本美術展」に出品した巨大な綿布による作品「QUALITY No.10」がそれである。この時は、巨大な綿布のほぼ半分ほどの面積に廃油が浸み込まされていて、その巨大な布が上辺隅2ヶ所で東京都美術館の壁の上方から吊るされていた。自重で中央が垂れ下がった布の表情、廃油が浸み込んだ褐色の領域とサラのままの白い領域との対比、その二つの領域の境界の曖昧な独特な表情など、この作品ではこちらの方に作品の主眼があった。だから、縫い目は巨大な布を得るために必要だったという、いわば“便宜的”なものとして了解されて、あまり目立たなかった。

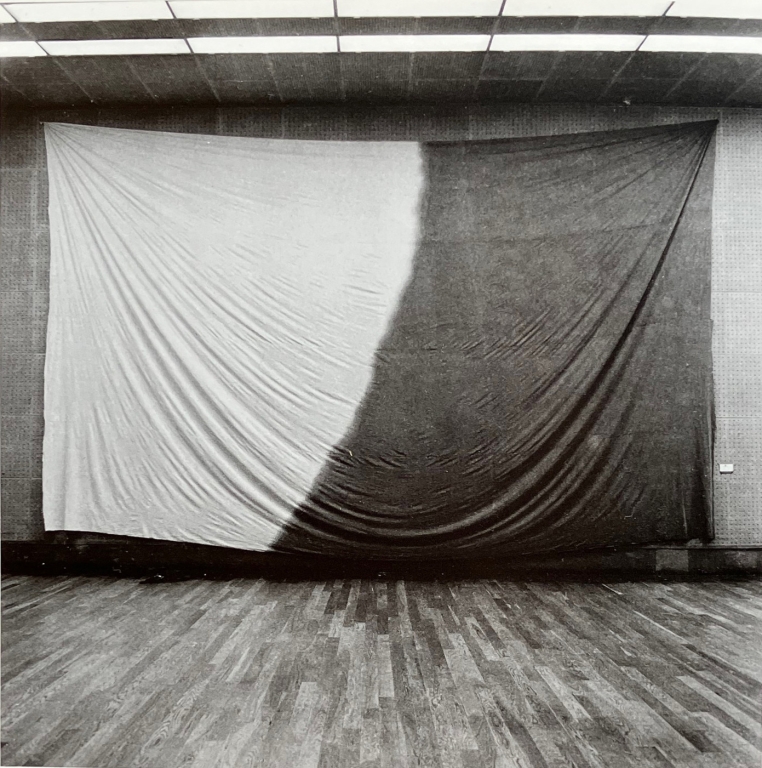

その後も榎倉氏には、紙を糊で繋いで大きくして壁に張ったり、床に延べたり、壁から吊るすようにして床上にわたしたりして、その一部に油を浸み込ませた作例が複数あった。それらのうちからひとつを例示しておく。大きな紙を調達するのではなく、手頃な大きさの紙や布を貼り合わせることで必要な大きさを実現することは、榎倉氏にはごく自然なことだったのだろう。

これらの例に比して、「干渉率B(空間に)」の縫い目には明らかにある役割がある。このあと、時を経るに従って展開した作品の中で、縫い目はいわば構成的な役割さえ担って、作品の重要な要素として主張してくることになるだろう。だから、この「干渉率B(空間に)」のシリーズで現れ出ている縫い目の役割のことには注目しておかなければならない。

また、市販されているキャンバス用の木枠に綿布を張り込んで用いていることも見逃せない。

榎倉氏は東京芸大で学部、大学院と油絵を学んできたのだから、当然木枠に張られたキャンバスには親しんでおり馴染みがあったはずである。しかし、1969年の最初の個展以来、木枠に張られたキャンバスが作品に用いられたことはなかった(ただし、1976年の「点展」でスライド映写のために用いた可能性がある)。薄手のサラの綿布とはいえ、布を市販の木枠に張った作品はこの「干渉率」のシリーズがはじめてであった。

ここで補足しておくと、木枠に布を張ったわけではないが、四角い平面ということでは、1976年、画廊ニシキで発表した画用紙を用いた作品の例がある。四角い画用紙にパラフィンを塗っていったのだが、塗りの回数を変えていきながらその現れの変化を見ていく、という70点ほどの作品であった。それらがすべて画廊壁面に並べられた。紙とパラフィンとを用いたこうした作品はこれ一回切りだったが、塗りの回数を変えた一つ一つの表情の変化にさえじっくり目を凝らしていく、という榎倉氏の姿勢はこの発表以外にも、すべての榎倉氏の作品に共通して見て取れ、また限られた面積の四角い平面を用いる、ということでは、「干渉率B(空間に)」の木枠に張った布の前段階とでもいえる試みとしての要素を認めることができる。

また、作品に布を用いた例がないのではない。

あとで詳しく述べるつもりだが、1972年の「二つのしみ」ではフェルトと綿布が用いられていたし、1977年真木画廊での発表から始まって1978年のベニス・ビエンナーレ出品作に至る「無題」のシリーズでは綿布が用いられていた。しかし、いずれの場合でも、布を木枠に張って用いていたのではなかった。壁に直接設営されていたのである。

木枠に布を張れば、どうしたって私たちは「絵画」を連想する。とはいえ、今回「スペース23℃」で展示された「干渉率」のシリーズを、すなおに「絵画」と言っていいかどうか、ためらいがある。

(つづく)

→「スペース23℃」での榎倉康二展(2)

https://www.gazaizukan.jp/fujimura/columns?cid=329

榎倉康二没後30周年展

会期:2025年3月14日(金) 〜4月27日(日)

開廊日:金・土・日

開廊時間:13:00〜18:00

会場:SPACE 23℃

公式HP:https://www.space23c.com/exhibition

写真1:榎倉康二「干渉率B(空間に)ーNo.2」1978年、30号(「スペース23℃」にて撮影)

写真2:榎倉康二「QUALITY No.10」1973年、布に廃油(正木基編『KOJI ENOKURA1969ー1989』1989年 博進堂 美術出版事業部、より撮影)

写真3:榎倉康二、1974年アーヘン市立美術館での個展におけるインスタレーション、紙に油(東京藝術大学美術学部芸術資料館編「榎倉康二遺作展」図録、1996年、より撮影)

写真4:榎倉康二「干渉率B(空間に)」1978年、100号(「スペース23℃」にて撮影)

写真5:「画廊ニシキ」での榎倉康二個展の展示風景、1976年(東京画廊+BTAP編・発行『榎倉康二』2025年 より撮影)

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。

藤村克裕 プロフィール

1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。

1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。

元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。

新着コラム

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01